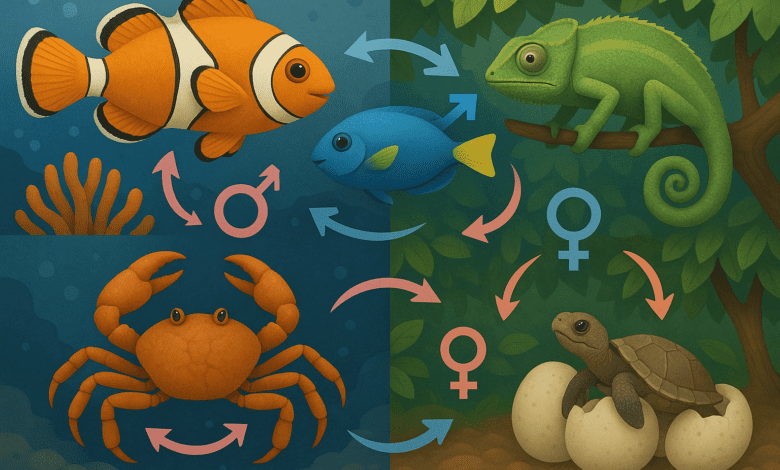

Dans l’univers animal, rien n’est jamais figé. Le sexe, souvent perçu comme une donnée immuable, peut chez certaines espèces devenir une variable d’adaptation. Dans les profondeurs marines ou au cœur de la canopée, la nature défie nos certitudes : certains poissons se transforment en femelles, des crustacés alternent plusieurs fois de sexe, et chez certains reptiles, c’est la température d’incubation des œufs qui influence le sexe des nouveau-nés.

Cette incroyable plasticité sexuelle n’est pas une curiosité marginale. C’est une stratégie de survie. Une façon pour le vivant de s’adapter, d’optimiser la reproduction, voire de contrôler le destin d’un groupe entier.

Le changement de sexe, une réalité naturelle.

Dans notre vision humaine, le sexe biologique semble gravé dans le marbre. Pourtant, dans le règne animal, changer de sexe est une capacité parfaitement naturelle, observée chez des centaines d’espèces, notamment chez les poissons, les mollusques, les amphibiens, voire certains reptiles.

Ce phénomène s’appelle l’hermaphrodisme séquentiel. Il en existe deux grandes formes :

- Protandrie : l’individu naît mâle, puis devient une femelle.

- Protogynie : l’inverse : naissance femelle, puis transition vers le mâle.

Dans les deux cas, le changement est hormonalo-génétique, parfois déclenché par l’environnement social ou physique.

Chez les poissons-clowns, la femelle est la vraie cheffe.

Popularisés par le film Le Monde de Nemo, les poissons-clowns (genre Amphiprion) offrent l’un des exemples les plus connus de changement de sexe. Tous les individus naissent mâles. Le plus gros devient femelle, formant avec un mâle dominant un couple reproducteur.

Si la femelle meurt, le mâle change de sexe pour la remplacer, et un mâle subalterne prend sa place. Un système hiérarchique et fluide, qui maximise les chances de reproduction dans un environnement parfois instable comme les récifs coralliens.

Bien qu’ils naissent mâles, leur corps contient aussi des tissus ovariens latents. Un signal hormonal entraîne la diminution des testicules et initie la formation des ovaires. Le changement est complet : ils deviennent alors capables de pondre des œufs.

Le mérou : un changement stratégique en milieu de vie.

Autre exemple saisissant : le mérou brun (Epinephelus marginatus), un poisson méditerranéen. Il commence sa vie comme femelle, puis, vers 9 à 12 ans, change de sexe pour devenir mâle.

Pourquoi ce choix différé ? Parce que chez cette espèce, les gros individus mâles dominent la reproduction. Il vaut donc mieux grandir en tant que femelle, pondre des œufs, puis, lorsqu’on devient suffisamment fort, devenir mâle et féconder à son tour. Une stratégie calculée, presque économique.

Des huîtres bisexuelles… ou opportunistes.

Chez certaines huîtres (Crassostrea gigas), le sexe est plus instable encore. Ces mollusques peuvent changer de sexe plusieurs fois au cours de leur vie, selon les conditions du milieu.

Température, nourriture, densité de population : tout cela peut influencer la direction de la transition sexuelle.

Une huître peut être mâle une année, femelle l’année suivante, puis redevenir mâle… Une forme d’opportunisme reproductif, dictée par les besoins du moment.

La communication chez les dauphins

Reptiles et température : le sexe thermodépendant

Chez certaines tortues, crocodiles ou lézards, la température d’incubation des œufs détermine le sexe. On parle de détermination environnementale du sexe.

Chez la tortue luth, la température du sable joue un rôle clé : lorsqu’elle est élevée, elle produit davantage de femelles, alors qu’un sol plus frais privilégie la naissance de mâles. Cet équilibre délicat est aujourd’hui menacé par le réchauffement climatique. Sur certaines plages, une proportion écrasante d’œufs – atteignant parfois 90 % – donne naissance à des femelles, mettant en danger la diversité génétique de l’espèce.

Pourquoi changer de sexe ? Une question d’évolution

Le changement de sexe n’est pas une anomalie. C’est une adaptation issue de l’évolution, une réponse logique à plusieurs contraintes :

- Optimiser la reproduction selon les tailles, statuts ou conditions sociales

- Gérer les déséquilibres entre mâles et femelles dans un groupe

- Réagir à un environnement changeant où certaines configurations deviennent plus avantageuses

Chez les espèces marines, fréquemment solitaires ou éloignées les unes des autres, cette capacité d’adaptation assure que chaque occasion de reproduction puisse être saisie.

Les espèces qui changent de sexe nous rappellent une chose fondamentale : la nature ne suit pas toujours nos classifications rigides. Elle est fluide, adaptative, inventive. Le sexe, dans le monde animal, est souvent un outil au service de la survie, plus qu’une identité fixe.

Alors, la prochaine fois que vous observerez un poisson-clown, une tortue ou une huître, rappelez-vous : il se peut qu’il n’ait pas toujours été ce qu’il est aujourd’hui. Et qu’il ne le reste peut-être pas demain.