Il semble invraisemblable de trouver des fossiles marins à plusieurs milliers de mètres d’altitude, au sommet de montagnes aussi élevées que celles de l’Himalaya. Pourtant, c’est précisément ce phénomène qui a intrigué les géologues pendant des décennies. Mais alors, comment expliquer cette surprenante découverte ?

Le mystère des fossiles marins en altitude

Dans les hauteurs glacées de l’Himalaya, notamment au Mont Everest, des fossiles d’organismes marins, comme des coquillages et des trilobites, ont été retrouvés à près de 8 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces fossiles datent généralement de plusieurs dizaines à centaines de millions d’années, à une époque où ces régions étaient submergées par les océans.

L'explication scientifique : la tectonique des plaques

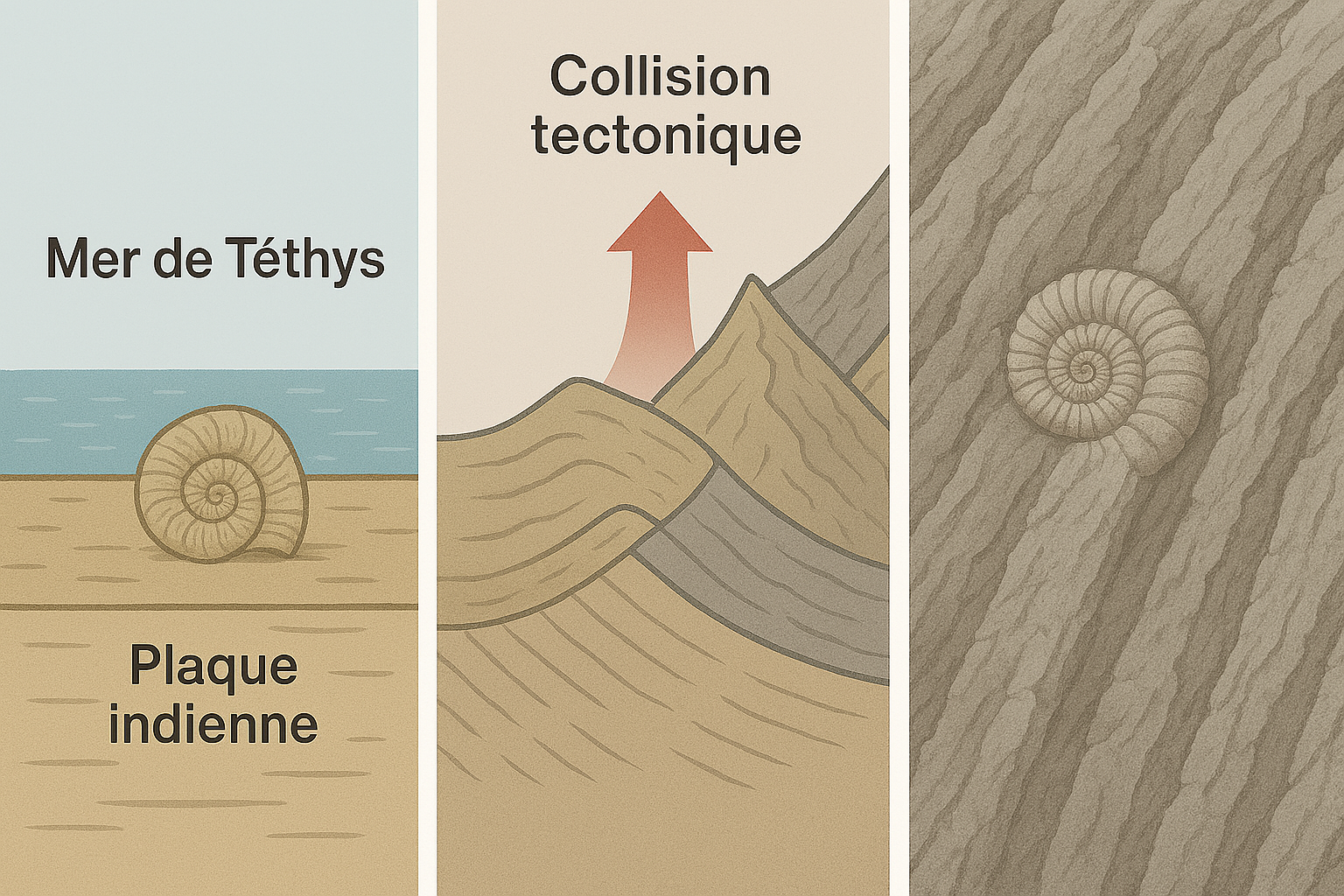

Le mystère trouve sa réponse dans la tectonique des plaques. Il y a environ 50 millions d’années, la plaque tectonique indienne est entrée en collision avec la plaque eurasienne, un choc gigantesque qui a progressivement élevé les fonds marins pour former la chaîne montagneuse de l’Himalaya.

Cette collision a entraîné la surrection (élévation) des fonds océaniques, propulsant les sédiments marins et les organismes fossilisés vers des altitudes extrêmes. Ce phénomène de convergence des plaques continue encore aujourd’hui, et c’est ce mouvement qui explique l’altitude spectaculaire de l’Himalaya, toujours en croissance.

L'exemple marquant de l’Everest

L’exemple le plus frappant reste celui du mont Everest. À 8 848 mètres d’altitude, le sommet de l’Everest est formé de calcaire, roche d’origine marine, remplie de fossiles d’animaux marins tels que des coquillages et des ammonites. Ces fossiles témoignent clairement que ce sommet était autrefois sous le niveau de la mer.

Le séisme : comprendre et anticiper les Secousses Terrestres

Importance scientifique de ces fossiles

La découverte de ces fossiles ne constitue pas seulement une curiosité scientifique, elle représente un élément clé pour approfondir notre compréhension de l’histoire géologique de la Terre.

Ces traces marines, retrouvées dans l’Himalaya, offrent une preuve tangible du dynamisme de notre planète et de l’activité continue qui façonne sa surface. Elles permettent aux géologues d’analyser avec précision la vitesse des mouvements tectoniques, contribuant ainsi à une lecture plus fine de l’évolution géologique globale de la Terre.