culture générale

Pourquoi les routes romaines fascinent encore les ingénieurs modernes ?

Facebook Comments

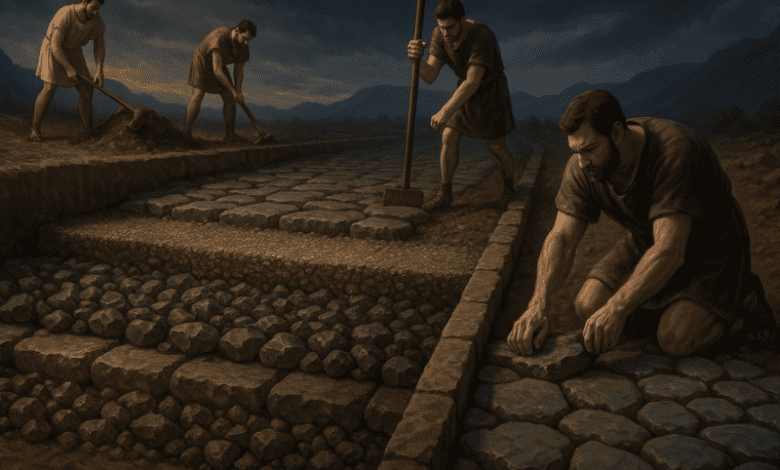

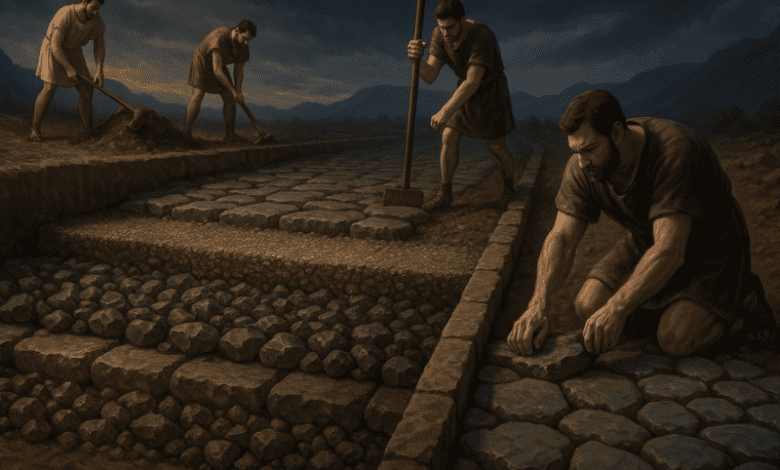

Quand on observe une vieille route pavée, on pense parfois à un simple amas de pierres. Pourtant, les routes romaines révèlent un véritable génie d’ingénierie : derrière leur apparente simplicité se cachent des techniques sophistiquées, une construction méticuleuse et une durabilité qui force l’admiration à travers les siècles.

Les Romains n’ont pas simplement construit des chemins : ils ont bâti un réseau routier de plus de 400 000 km, dont environ 80 000 km étaient pavés. Ce réseau reliait tout l’Empire romain, facilitant les déplacements militaires, commerciaux et administratifs.

Leur durabilité tient à plusieurs éléments :

La méthode de construction des routes romaines témoigne d’une remarquable sophistication. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agissait pas simplement de poser des pavés sur la terre.

Voici leur structure typique, de bas en haut :

• Épaisseur : 30 à 60 cm

• Matériaux : gros blocs de pierres plates

• Rôle : former une fondation stable et solide.

C’est l’équivalent d’une assise structurelle moderne. Sans cette base, les routes se seraient rapidement effondrées.

• Épaisseur : environ 20 à 30 cm

• Matériaux : pierres cassées, gravier et mortier

• Rôle : créer une plateforme résistante, bien nivelée

Cette couche permettait d’absorber les chocs et de stabiliser les fondations.

• Épaisseur : 15 à 20 cm

• Matériaux : sable, petits cailloux, chaux ou cendre

• Rôle : fournir une surface lisse pour poser le pavement

C’est une sorte de liant qui aide à stabiliser les pierres de surface.

• Matériaux : dalles de pierre, généralement du basalte ou calcaire

• Rôle : assurer la circulation des piétons, chars et cavaliers

Ces pierres étaient parfaitement ajustées, parfois polies, et posées de façon à guider l’eau vers les bords.

• Les routes étaient encadrées par des pierres de bordure pour maintenir les pavés en place.

• Elles formaient un caniveau de drainage sur les côtés.

Ainsi, même sous de fortes pluies, les routes restaient praticables.

Les routes romaines continuent d’étonner même les ingénieurs d’aujourd’hui. Certaines de ces voies antiques, vieilles de plus de 2000 ans, comme la mythique Via Appia construite en 312 avant J.-C., défient le temps par leur solidité exceptionnelle. Véritables prouesses techniques, elles témoignent d’un savoir-faire ingénieux à l’épreuve des siècles.

Au-delà de la performance technique, ces routes romaines reposaient sur une logique simple et durable : utilisation de matériaux naturels, couches superposées et système de drainage efficace. Une approche écologique et fonctionnelle qui inspire encore la construction routière contemporaine.

Les routes romaines sont bien plus que des vestiges : elles sont un témoignage de la maîtrise technique, de la planification à long terme et du respect du travail bien fait. Grâce à une structure en couches ingénieuse et à une logique de drainage efficace, elles ont traversé les siècles sans faiblir.